Le texte du jour est extrait de la biographie de Gauguin par Charles Morice parue chez VisiMuZ Éditions.

Charles Morice cite à cet endroit un texte qu’il a co-écrit avec Gauguin (Noa-Noa) et donne la parole à Gauguin. Notre tableau du jour est lié à cette histoire.

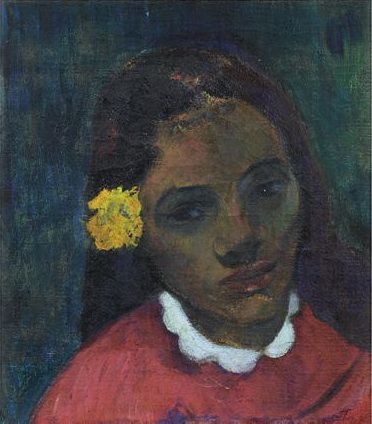

Vahine no te Tiare (Tahitienne avec une fleur), 1891, 70,5 x 46,5 cm, Ny Carlsberg Glyptothek, Copenhague, catalogues raisonnés S243 W420.

Nous sommes en juillet ou août 1891. Gauguin vient d’arriver quelques semaines plus tôt à Tahiti.

« J’essayais de travailler : notes et croquis de toutes sortes. Mais le paysage, avec ses couleurs franches, violentes, m’éblouissait, m’aveuglait. J’étais toujours incertain, je cherchais, je cherchais… C’était si simple pourtant, de peindre comme je voyais, de mettre sans tant de calcul, un rouge près d’un bleu ! Dans les ruisseaux, au bord de la mer, des formes dorées m’enchantaient : pourquoi hésitais-je à faire couler sur ma toile toute cette joie de soleil ?

Ah ! Vieilles routines d’Europe ! Timidités d’expression de races dégénérées !

Pour m’initier au caractère si particulier d’un visage tahitien, je désirais depuis longtemps faire le portrait d’une de mes voisines, une jeune femme de pure extraction tahitienne. Un jour, elle s’enhardit jusqu’à venir voir dans ma case des photographies de tableaux[*]…/…

Pendant qu’elle examinait curieusement quelques compositions religieuses des primitifs italiens, je me hâtai, sans qu’elle me vit, d’esquisser son portrait.

Elle s’en aperçut, fit une moue fâchée, dit nettement :

— Aïta (non) !

Et se sauva.

Une heure après, elle était revenue, vêtue d’une belle robe, le tiare à l’oreille. Coquetterie ? Le plaisir de céder, parce qu’on le veut, après avoir résisté ? Ou le simple attrait, universel, du fruit défendu, se le fût-on interdit soi-même ? Ou, plus simple encore, le caprice, sans autre mobile, le pur caprice dont les Maories sont si coutumières ?

Je me mis sans retard au travail, sans retard et avec fièvre. J’avais conscience que mon examen de peinture comportait une prise de possession physique et morale du modèle, comme une sollicitation tacite, pressante, irrésistible.

Elle était peu jolie, selon nos règles esthétiques.

Elle était belle.

Tous ses traits concertaient une harmonie raphaëllique par la rencontre des courbes, et sa bouche avait été modelée par un sculpteur qui sait mettre dans une seule ligne en mouvement toute la joie et toute la souffrance mêlées.

Je travaillais en hâte, me doutant bien que cette volonté n’était pas fixe, en hâte et passionnément. Je frémissais de lire dans ces grands yeux tant de choses : la peur et le désir de l’inconnu ; la mélancolie de l’amertume, expérimentée, qui est au fond du plaisir ; et le sentiment d’une maîtrise de soi, involontaire et souveraine. De tels êtres, s’ils se donnent, semblent nous céder : c’est à eux-mêmes qu’ils cèdent. En eux réside une force contenue de surhumaine, ou peut-être de divinement animale essence.

Maintenant, je travaillais plus librement, mieux… »

Lorsque le mythe s’en mêle, les prix s’envolent. Notre tableau avait été en fait précédé de l’esquisse ci-dessous, toujours en mains privées, et c’est d’elle dont parle Gauguin plus haut quand il écrit : « Je travaillais en hâte. »

Tête de tahitienne (La Fleur qui écoute), 1891, hst, 29,7 x 26,2 cm, collection particulière, catalogues S242, W421

Bien que de très petite taille, mais à la fois peinte par un artiste à la réputation sulfureuse et précédée par son mythe, elle a été vendue chez Sotheby’s Londres le 25 juin 2008 pour 3 594 000 euros.

[*]. Les lignes manquantes de ce texte sont celles que nous avons citées lorsque nous avons raconté l’histoire d’Olympia, par Paul Gauguin, une publication précédente du fil Facebook de VisiMuZ. [↰]

17/12/2015

Photo 1 – wikimedia commons Paul_Gauguin_-_Tahitian_Woman_with_a_Flower_-_Google_Art_Project.jpg Usr DcoetzeeBot

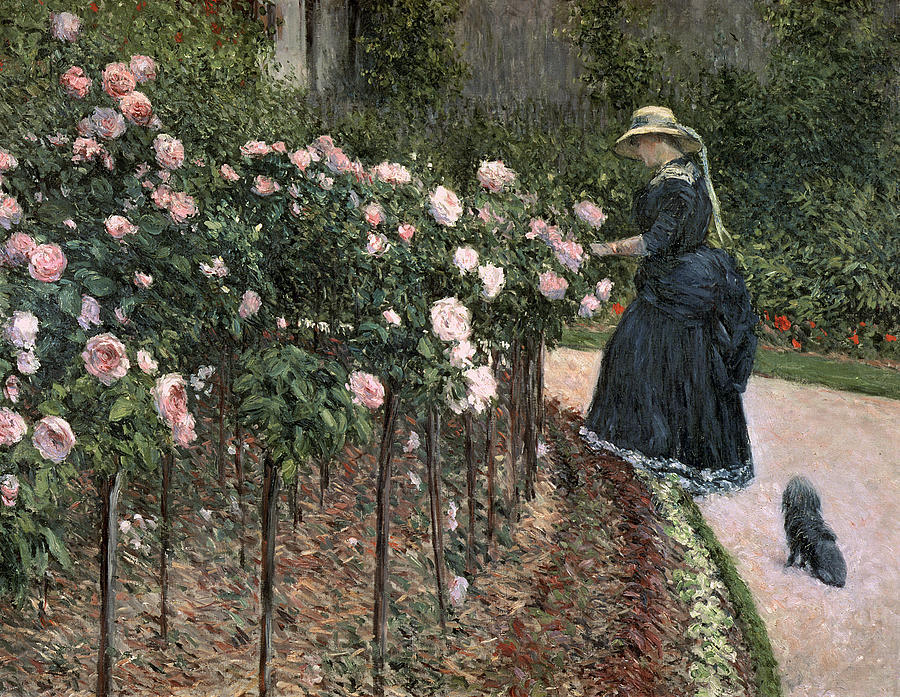

Photo 2 – Courtesy The Web Gallery of Impressionism